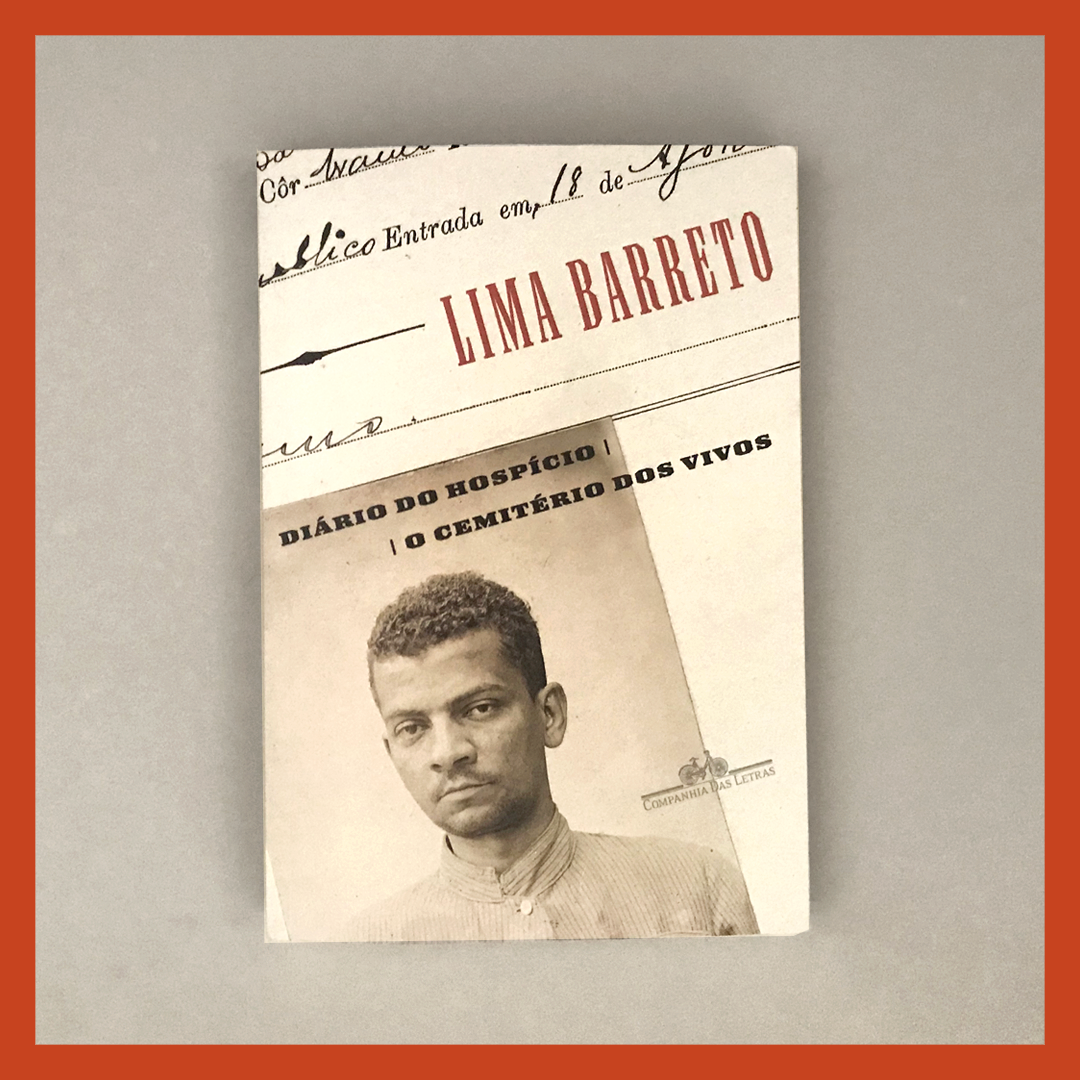

A TURVA E POLAR LOUCURA DE LIMA BARRETO

Como manter a lucidez quando tudo carece de sentido? “Diário do Hospício & O cemitério dos vivos”, de Lima Barreto, são dois livros em um. É o registro, com um tanto de fabulação, de seus dias no Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro. E é também a ficcionalização, inacabada, da experiência no manicômio – dessa vez, na voz de Vicente Mascarenhas, o protagonista de “O cemitério dos vivos”.

Levado ao inferno – e ao hospício – pelo alcoolismo e pela depressão, Lima registra seus dias nesses escritos que são híbridos de testemunho e ficção. Neles, sobressai não o interno, mas o ‘escritor no hospício’, o observador do ambiente e dos que ali circulam ou vivem. Em seus textos, fazia-se sentir o olhar certeiro da crítica social profunda, fruto de sua sensibilidade e também da própria trajetória de um autor que se viu, não poucas vezes, em situações de dificuldade financeira e alvo de preconceito racial.

‘Via minha vida esgotar-se, sem fulgor, e toda a minha canseira feita, às guinadas. Eu quisera a resplandecência da glória e vivia ameaçado de acabar numa turva, polar loucura. Polar, porque me parecia que nenhuma afeição me aquecia, e turva, pois eu não via, não compreendia nada em torno de mim.”

Ainda que contenha o relato de seu inferno pessoal, este livro traz também o humor melancólico e inconfundível de um dos autores brasileiros mais importantes do século XX, autor de “Recordações do escrivão Isaías Caminha” (1909) e “Triste fim de Policarpo Quaresma” (1915), entre outros títulos. Nascido no Rio de Janeiro, Lima Barreto (1881-1922) cedo ficou órfão de mãe. O ambiente manicomial não era estranho ao escritor, que na infância e adolescência conviveria com internos por causa do trabalho de seu pai, um tipógrafo que, depois de proclamada a República, se empregou na Colônia de Alienados da Ilha do Governador, onde terminou por ser internado. Lima teve, também ele, ao longo da vida crises de depressão, o que, somado ao alcoolismo, fez que se internasse em duas ocasiões, em 1914 e 1919. “Diário do Hospício & O cemitério dos vivos” é resultado de sua segunda internação.

“O meu sofrimento era mais profundo, mais íntimo, mais meu.”

“Fui de novo à presença de um médico; era também moço, mas não tão cético como o primeiro que me viu no pavilhão, nem tão crente como o chefe deste. Interrogou-me pacientemente sobre o meu delírio, sobre os meus hábitos e antecedentes. Disse-lhe toda a verdade. Não me desgostou este médico, senão quando ele me perguntou assim, com um pouco de menosprezo:

— O senhor colabora nos jornais?

— Sim, senhor; e já até publiquei um livro.

O doutor, por aí, sorriu desdenhosamente, mas foi um instante. Saí do exame e fiquei pelos corredores. Eu tinha passado bem a noite passada; mas tudo aquilo me parecia mais extravagante. Como é que eu, em vinte e quatro horas, deixava de ser um funcionário do Estado, com ficha na sociedade e lugar no orçamento, para ser um mendigo sem eira nem beira, atirado para ali que nem um desclassificado?

Por que o Estado queria-me gratuito, comendo à sua custa, quando era mais simples tomar-me o ordenado e dar-me pelo menos um paletó?

Recordei-me um pouco da casa do meu sobrinho, da sua infantil mania de supor que o Hospício me curava e de supor que era o álcool e as companhias que me punham a delirar. O meu sofrimento era mais profundo, mais íntimo, mais meu.”

Trecho de “O cemitério dos vivos”, de Lima Barreto.

FELIPE BOTELHO CORRÊA COMENTA “O CEMITÉRIO DOS VIVOS”

“É um livro sensacional, é como uma porta de entrada para a literatura do Lima [Barreto], e vale a pena ler nesse tempo de confinamento.”

Especialista em Lima Barreto, o professor e pesquisador Felipe Botelho Corrêa, do King’s College de Londres, recupera o contexto da última internação do escritor no manicômio e ressalta como “O cemitério dos vivos”, romance inacabado que nasceu dessa experiência, desafiava teorias da época sobre raça e saúde mental. “É um livro que dá amplitude à literatura de confinamento”, observa Felipe.

::

Felipe Botelho Corrêa é doutor pela Universidade de Oxford, pesquisador e professor de literaturas e culturas do Brasil, de Portugal e da África lusófona no King’s College de Londres (Inglaterra). Organizou “Sátiras & outras subversões” (2016), compilação de 164 crônicas inéditas de Lima Barreto, e “Crônicas da Bruzundanga: a literatura militante de Lima Barreto” (2017).

escritoras em confinamento

Com “Diário do hospício & O cemitério dos vivos”, Lima Barreto se junta a uma galeria de autores que escreveram sobre confinamento. Duas escritoras merecem destaque: Stela do Patrocínio e Maura Lopes Cançado.

Mulher negra, pobre, com instrução secundária, Stela do Patrocínio fez-se poeta no hospício. Trabalhava como doméstica no Rio de Janeiro, quando, aos 21 anos, em 1962, foi, assim como Lima, levada pela polícia para o manicômio. Com diagnóstico de personalidade psicótica e esquizofrenia, passou o resto da sua vida internada na Colônia Juliano Moreira. Nunca recebeu visitas. Stela deixava transbordar, em palavras, seus sonhos, sua história, reflexões sobre solidão e violência dentro e fora do manicômio. Seu falatório poderia ter sido descartado como desatino, não fossem os ouvidos atentos das artistas Nelly Gutmacher e Carla Guagliardi, que registraram suas falas durante os ateliês na colônia. Stela morreu em 1992, diabética, com uma perna amputada. Sua poesia foi reunida por Viviane Mosé no livro “Reino dos bichos e dos animais é o meu nome” (2001), finalista do prêmio Jabuti.

Nascida em uma abastada família mineira, Maura Lopes Cançado teve a infância marcada por abusos sexuais e ataques de epilepsia. Aos 15 anos, se casou e teve um filho. Aos 16, separou-se, e aos 18, buscou amparo em uma casa psiquiátrica de Belo Horizonte – a primeira de muitas internações. Em 1952, Maura se mudou para o Rio. Trabalhou no “Jornal do Brasil” ao lado de Ferreira Gullar e Carlos Heitor Cony e foi saudada como “promessa da literatura”. Diagnosticada esquizofrênica, seguia com tratamentos psiquiátricos, em meio a surtos e tentativas de suicídio. Sentia-se, dizia, oprimida pelos olhares mais conservadores. De um dos períodos que passou internada, entre 1959 e 1960, nasceu o diário “Hospício é Deus” (1965). Ainda que esse livro e “O sofredor do ver” (1968) tenham sido bem recebidos, com o agravamento de seus surtos, Maura foi aos poucos abandonando a escrita. Em 1972, estrangulou outra paciente e passou anos detida em hospitais penitenciários. Acabou relegada ao papel de “escritora louca”. Morreu no esquecimento, em 1993.