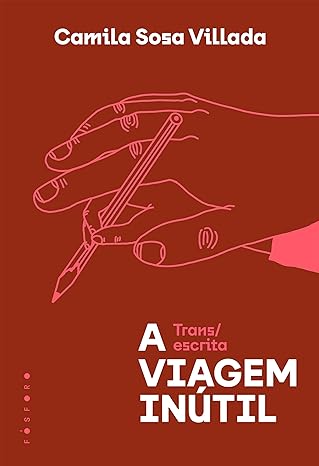

A viagem inútil: trans/escrita

Por Camila Sosa Villada

28 de maio de 2024

Este trecho do livro A viagem inútil: trans/escrita foi gentilmente cedido pela Fósforo para o Anuário 2023 da Megafauna. A viagem inútil: trans/escrita tem tradução de Silvia Massimini Felix.

Uma lembrança muito antiga. A primeira coisa que escrevo na vida é meu nome de homem. Aprendo uma pequena parte de mim. Estou sentada no colo do meu pai, na minha frente tem uma caixa de lápis de cor, um caderno de capa alaranjada, e meu pai pega na minha mão e me ensina a usar o lápis. Também fez isso com talheres e copos. Ele me ensina a segurar as coisas do jeito certo. Assim que aprendo a escrever as vogais e faço os primeiros rabiscos nas folhas, ele dobra a aposta e me ensina a escrever meu nome: meu primeiro nome, Cristian Omar Sosa Villada. E em seguida todo o alfabeto e depois os números, de um a dez. Tem um método preciso, letra por letra, cursiva e de forma. Essa nossa comunicação é o que confirma, depois de tanta separação e distância, que algo nos uniu naquele momento e nos deixou felizes: o ato de me ensinar a escrever.

Esse período de aprendizagem com meu pai é o que me garante que “nem sempre houve guerra entre vocês”. Houve amor. Ríamos juntos.

Me ensinar a escrever é o gesto de amor que o meu pai me oferece.

Quando eu antecipava uma resposta ou o supreendia com meus avanços na escrita, ele dava pulos de alegria. Nesse instante tenho quatro anos para sempre, sentada no colo dele, inclinada sobre as linhas do caderno, descobrindo o início da escrita.

Ele me prepara para viver.

Acha semelhanças entre sua linguagem e a minha para me explicar melhor as coisas. A letra “a” se parece com tal objeto. A letra “b”, com outro. Essa letra que parece tão difícil quase não é usada. Mas é parecida com isso. Lembro que o 2 parece um patinho. O 1 é um palito. O 4, uma cadeira de ponta-cabeça. Tenho muitos cadernos onde escrevo tudo o que meu pai me ensina. Quando ele volta do trabalho ou quando escapa da sua outra família e vem nos visitar, sempre me dedica esse gesto de amor. Eu aprendo rápido.

É também um gesto que deixa minha mãe de fora do nosso vínculo. Por uma única vez, temos um espaço que não precisa de intermediários. Isso nunca mais vai acontecer entre nós.

A escrita nasce desse momento. O desejo de escrever constata que sou fértil, que sou uma fêmea viável para incubação, ele põe seus ovos e eu os carrego dentro de mim como uma mãe.

Agora surge a oportunidade de escrever esse momento, o da origem da minha escrita. É a imagem de um pai com sua cria, cuidando dela, protegendo-a do analfabetismo, de não saber ler – o que deve ser uma das coisas mais tristes do mundo. Quando vou para o jardim de infância, as professoras não precisam me ensinar a ler e escrever, chego na escola com um privilégio: meu pai se encarregou de me ensinar antes.

Começamos com esse gesto de amor e acabamos muito afastados um do outro. No fim, sou tudo o que meu pai nunca quis para um filho. Tendo aprendido a ler e escrever, essa lembrança é apagada sob as ruínas deixadas pela violência, pelo alcoolismo, pela indiferença e pela solidão que experimento desde o nascimento até sair de casa, aos dezoito anos. Percebo que esse conhecimento do nosso afeto, na minha infância, é uma revanche para a nossa história. Saber que estivemos tão próximos, ocupados com algo tão bonito como aprender a escrever meu nome num papel, me causa uma felicidade que não consigo aguentar. Como dizia Borges, sempre exageramos as felicidades perdidas.

Agora que a escrita me oferece seu espaço para falar disso, digo que foi um presente, que meus pais me deram a escrita. Outros pais dão ao filho uma bola, um animal, uma tevê no quarto, mas o meu me presenteou com a possibilidade de escrever.

Não sei se alguma vez ele imaginou que, com isso, pudesse acabar tendo um filho escritor. Não sei quanta ingenuidade havia no ensinamento dele. Também digo que para um pai não deve ter nada mais horrível do que um filho escritor. Esse ofício inútil e inexplicável que um filho escolhe para si como destino, bem debaixo do nariz dos pais, jogando na cara deles o hábito da solidão, do distanciamento. Não, não é só decepção o que um pai experimenta quando vê que seu filho não se torna uma versão melhorada de si mesmo, é todo o preconceito em torno do escritor, que afinal é o mesmo preconceito que existe em relação à travesti. Acho que nem por um segundo o meu pai pensou que estava me dando a chave da escrita. Uma filha travesti, escritora, um monstro desse tamanho, retorcido em si mesmo, prisioneiro do mundo, sempre propenso a cair em covas cada vez mais profundas, uma criatura lamuriosa, solitária, sempre pronta para se rebelar, até mesmo quando os ventos estão a seu favor. Haja paciência para ser pais de sujeitos assim, como eu.

Nesse sentido, eu sinto compaixão dos meus pais.

Meu pai tinha nos levado, minha mãe e eu, para morar numa cidadezinha chamada Los Sauces. Naquela época, era deprimente a perspectiva de viver num vilarejo como esse. Hoje também é. Até então, minha mãe e eu tínhamos morado na garagem da casa da minha avó numa cidade mais ou menos grande, como Córdoba. E, depois de ter desaparecido por muitos meses, de repente meu pai voltou e nos levou para lá, para essa cidadezinha localizada entre San Marcos Sierras e Cruz del Eje, longe de tudo o que conhecíamos, com mil infortúnios aos quais devíamos nos acostumar. Viver no campo, tão longe do cinema, tão longe das livrarias, das sorveterias, do Centro, dos outros. Viver sem luz elétrica, sem água corrente, sem os ruídos da cidade que rompem o silêncio, sem amizades, com toda a natureza reinando ao nosso redor e nós, minha mãe e eu, com medo de tudo. Dos morcegos, dos uivos que nunca tínhamos ouvido antes, da proximidade da montanha, cheia de promessas e perigos.

Meu pai montava armadilhas para os gatos silvestres e as raposas que matavam as galinhas, e mesmo assim dormíamos todas as noites com medo de ser comidas pelo mundo selvagem do entorno. Os gatos e as raposas nunca caíram nas armadilhas, mas uma lontra caiu. Uma lontra que batizamos de Coca e que ficou com a gente, como um bicho de estimação. Ela cresceu, ganhou peso, se curou da pata ferida pela armadilha e depois voltou para seu reino de lontras no riacho. O riacho que atravessava nosso quintal, nem um pouco mais bonito do que o agrião nas suas margens.

As cobras vinham trocar a pele na varanda da casa.

O telhado era de madeira e os morcegos se aninhavam ali, como donos e senhores, bem em cima da nossa cabeça.

Os barbeiros passeavam pelas nossas roupas.

E a minha mãe estava muito triste.

Tinha 27 anos.

Pensando bem, ninguém aos 27 anos devia aceitar um abandono tão feroz. Mas ela aceitou, aceitou o abandono do meu pai, concordou em ser abandonada, e ali estávamos nós.

Essa vida durou só dois anos, mas nesses dois anos senti a ferida da vida começando a se abrir em mim, com grande intensidade.

Isso que escrevo é para andar um pouco sobre essa ferida, com os pés untados de sal.